Das Lastenheft als zentrales Planungselement

> klare Ausrichtung in Markt, Technik und Kosten

Das Lastenheft ist ein zentrales Dokument in der Produktentwicklung und spielt insbesondere in kleinen Unternehmen eine entscheidende Rolle bei der strukturierten Planung und Kommunikation von Anforderungen. Während in großen Organisationen oft spezialisierte Abteilungen für die Erstellung und Pflege solcher Dokumente zuständig sind, liegt diese Aufgabe in kleinen Unternehmen häufig in der Verantwortung weniger Personen – manchmal sogar bei einer einzigen. Umso wichtiger ist es, dass das Lastenheft klar, vollständig und praxisnah aufgebaut ist. Es dient nicht nur der internen Koordination, sondern ist auch Grundlage für die Zusammenarbeit mit externen Partnern, wie etwa Dienstleistern, Zulieferern oder Entwicklungspartnern.

Im KMU-Umfeld arbeitet man meist mit einem Lasten- / Pflichtenheft.

Da es oft um interne Produktentwicklungen geht und die Auftraggeber meist auch an der Entwicklung beteiligt sind, wird oft kein Pflichtenheft angelegt, sondern eher ein „lebendes“ Lastenheft geführt, welches die notwendigen Abweichungen vom Ur-Lastenheft beschreibt und im Prozess dokumentiert.

Auch hier ist es wichtig, die erste gemeinsam, bzw. durch die Geschäftsleitung, freigegebene Version als Dokument abzulegen.

Zweck und Bedeutung des Lastenheftes

Das Lastenheft beschreibt aus Sicht des Auftraggebers, was ein Produkt oder System leisten soll. Es enthält alle Anforderungen, Rahmenbedingungen und Ziele, die mit der Entwicklung eines Produkts verfolgt werden. Ziel ist es, ein gemeinsames Verständnis zwischen Auftraggeber und Auftragnehmer zu schaffen und eine verlässliche Basis für die spätere Umsetzung – und gegebenenfalls die Erstellung eines Pflichtenheftes – zu bieten.

Für kleine Unternehmen ist das Lastenheft besonders wichtig, da es hilft, knappe Ressourcen effizient einzusetzen, Missverständnisse zu vermeiden und Entwicklungsrisiken zu minimieren. Gerade weil häufig keine umfassenden Projektmanagement-Tools oder formalisierte Prozesse vorhanden sind, übernimmt das Lastenheft eine koordinierende Funktion.

Aufbau eines Lastenheftes

Ein gutes Lastenheft folgt einer klaren Struktur. Im Folgenden werden die typischen Bestandteile vorgestellt – ergänzt um Hinweise, wie Künstliche Intelligenz (KI) Unternehmen dabei unterstützen kann, effizienter und qualitativ hochwertiger zu arbeiten:

1. Einleitung

- Zielsetzung: Warum wird das Produkt entwickelt? Welche Probleme sollen gelöst werden?

- Hintergrundinformationen: Relevante Informationen zum Unternehmen, zum Markt oder zu bisherigen Lösungen.

KI-Unterstützung:

- Textgenerierung: KI kann aus Rohinformationen eine prägnante, professionelle Einleitung formulieren.

- Zusammenfassungen erstellen: Aus vorhandenen Unterlagen, Mails oder Meetings kann KI automatisch die relevanten Hintergrundinformationen extrahieren.

- Wording-Hilfe: Die Formulierung strategischer Ziele fällt oft schwer – hier kann KI Vorschläge machen oder bestehende Texte optimieren.

2. Ausgangssituation und Motivation

- Darstellung der aktuellen Situation oder Problemlage.

- Begründung für die Notwendigkeit einer Neuentwicklung oder Weiterentwicklung.

KI-Unterstützung:

- Datenanalyse: Analyse von Verkaufszahlen, Kundenfeedback, Wettbewerbsprodukten oder internen Support-Tickets kann durch KI automatisiert werden, um die Ausgangssituation faktenbasiert zu beschreiben.

- Visualisierung: KI-Tools können automatisch Charts und Trendanalysen erstellen, die Schwachstellen oder Marktpotenziale visuell untermauern.

3. Ziele und Nicht-Ziele

- Ziele: Was soll mit dem Produkt erreicht werden (z. B. Funktionalität, Benutzerfreundlichkeit, Kompatibilität)?

- Nicht-Ziele: Was ist bewusst nicht Bestandteil des Projekts? Diese Abgrenzung schafft Klarheit.

KI-Unterstützung:

- Zielkategorisierung: KI kann helfen, Ziele logisch zu gliedern (z. B. nach Kundennutzen, Wirtschaftlichkeit, technischer Machbarkeit).

- Risikoabschätzung: Durch Szenarien-Simulation kann KI mögliche Konflikte zwischen Zielen und Rahmenbedingungen erkennen.

- Checklisten: KI kann typische Nicht-Ziele vorschlagen, die häufig vergessen werden, aber wichtig sind (z. B. geplante Nicht-Unterstützung bestimmter Plattformen).

4. Anforderungen an das Produkt

- Funktionale Anforderungen: Was soll das Produkt tun? Welche Funktionen sind notwendig?

- Nicht-funktionale Anforderungen: Hierzu zählen Eigenschaften wie Performance, Skalierbarkeit, Sicherheit, Zuverlässigkeit oder Designvorgaben.

- Benutzerschnittstellen: Beschreibung der Bedienoberfläche, Interaktionen und eventuell unterstützter Endgeräte.

- Systemanforderungen: Technologische Rahmenbedingungen, wie Betriebssysteme, Plattformen oder Schnittstellen zu anderen Systemen.

KI-Unterstützung:

- Anforderungsformulierung: Aus Interviews, Notizen oder Workshops kann KI strukturierte Anforderungen in klarer Sprache ableiten.

- Vollständigkeitscheck: KI-gestützte Tools können das Lastenheft gegen bekannte Anforderungskataloge vergleichen, um Lücken zu erkennen.

- Priorisierung: Basierend auf Nutzerbedürfnissen oder vorhandenen Daten kann KI helfen, „Must-haves“ und „Nice-to-haves“ zu unterscheiden.

- Sprachniveau optimieren: Für verschiedene Zielgruppen (z. B. Entwickler, Management, Nutzer) kann KI dieselbe Anforderung in unterschiedlicher Tiefe darstellen.

5. Randbedingungen und Rahmenvorgaben

- Technische Randbedingungen: Vorgaben zur verwendeten Technologie, Standards oder Schnittstellen.

- Organisatorische Vorgaben: Zeitrahmen, Budget, beteiligte Personen oder Abteilungen.

- Rechtliche Anforderungen: Datenschutz, Produkthaftung, Normen oder Zertifizierungen.

KI-Unterstützung:

- Regelprüfung: KI kann auf Einhaltung rechtlicher Rahmenbedingungen oder technischer Standards hinweisen (z. B. Maschinenrichtlinie, DIN-Normen).

- Terminplanung: KI-basierte Projektplanungstools können realistische Zeitpläne auf Basis ähnlicher Projekte oder Ressourcendaten vorschlagen.

- Budgetabschätzungen: Mit historischen Daten und Schätzmodellen kann KI grobe Kostenrahmen ableiten oder vergleichen.

6. Zielgruppenbeschreibung

- Wer sind die Anwender des Produkts? Welche Kenntnisse und Bedürfnisse haben sie?

- Eine möglichst konkrete Beschreibung der Zielgruppe hilft, Entscheidungen im Entwicklungsprozess zu begründen.

KI-Unterstützung:

- Persona-Generierung: Aus Nutzerumfragen oder Marktdaten kann KI automatisch fiktive, aber realitätsnahe Zielpersonen (Personas) erstellen.

- Sprachanalyse: Durch Auswertung von Kundenrezensionen oder Support-Tickets kann KI Bedürfnisse und Sprachgewohnheiten der Zielgruppe ableiten.

- Usability-Prognosen: KI kann simulieren, wie bestimmte Nutzergruppen mit Produktideen interagieren würden, basierend auf vergleichbaren Daten.

7. Einsatzumgebung

- Beschreibung des Umfelds, in dem das Produkt später eingesetzt wird (z. B. stationär, mobil, industriell).

- Dies beeinflusst maßgeblich Design und technische Umsetzung.

KI-Unterstützung:

- Szenarioanalyse: KI kann verschiedene Nutzungsszenarien automatisch durchspielen und bewerten (z. B. Außenbereich vs. Innenbereich, Online vs. Offline).

- Technische Anforderungen ableiten: Basierend auf der Einsatzumgebung kann KI automatisch Anforderungen an Hardware, Energieverbrauch oder Konnektivität vorschlagen.

8. Anforderungen an Wartung und Support

- Welche Erwartungen gibt es an Updates, Fehlerbehebung oder Benutzerunterstützung?

- Auch kleinere Unternehmen sollten diese Aspekte von Beginn an berücksichtigen, um langfristige Kosten zu kontrollieren.

KI-Unterstützung:

- Support-Automatisierung: KI kann frühzeitig Vorschläge machen, wie zukünftiger Support teilautomatisiert (z. B. durch Chatbots) abgedeckt werden kann.

- Lifecycle-Prognose: KI-Modelle können helfen, Wartungszyklen zu prognostizieren oder Kosten für langfristige Pflege besser abzuschätzen.

9. Abnahmekriterien

- Welche Bedingungen müssen erfüllt sein, damit das Produkt als „fertig“ gilt?

- Diese Kriterien sind essenziell, um Missverständnisse bei der Projektauswertung zu vermeiden.

KI-Unterstützung:

- Kriteriensammlung: KI kann anhand der Anforderungen automatische Vorschläge für messbare Abnahmekriterien generieren.

- Vertragsunterstützung: KI kann auf inkonsistente oder juristisch riskante Formulierungen in den Abnahmekriterien hinweisen.

10. Primär-Terminplan mit Meilensteinen

Ein strukturierter Terminplan hilft, die Projektziele im Zeitrahmen zu erreichen und dient als Referenz für alle Beteiligten. Gerade in kleinen Unternehmen mit limitierten Kapazitäten ist eine realistische und priorisierte Zeitplanung entscheidend.

KI-Unterstützung:

- KI-gestützte Projekttools können auf Basis von Aufgabenbeschreibungen automatisch realistische Zeitpläne, Gantt-Diagramme oder Abhängigkeiten zwischen Meilensteinen vorschlagen.

- Frühwarnung durch Prognosen bei Zeitabweichungen auf Basis historischer Projektdaten.

11. Projektkosten

Ein grober Überblick über die erwarteten Projektkosten ist bereits im Lastenheft sinnvoll – auch wenn die Detailkalkulation meist erst später erfolgt. Für kleine Unternehmen ist die Kostentransparenz essenziell, um Risiken frühzeitig zu erkennen und Investitionen realistisch zu planen.

Typische Kostenkategorien:

- Entwicklung (intern / extern)

- Prototyping und Material

- Tests und Zertifizierungen

- Marketing & Markteinführung

- Lizenzen / Software / Infrastruktur

KI-Unterstützung:

KI-Modelle (z. B. auf Basis von Excel + ChatGPT) können auf Grundlage weniger Eingaben grobe Kostenrahmen simulieren oder Erfahrungswerte aus ähnlichen Projekten vorschlagen.

12. Zielpreise / Herstellungskosten

In vielen Projekten – insbesondere bei Hardware oder physischen Produkten – ist der angestrebte Zielpreis ein wichtiges Kriterium für die spätere Marktfähigkeit. Daraus ergibt sich die erforderliche Zielherstellungskosten-Spanne.

Zieldefinition:

- Ziel-Verkaufspreis (Endkunde)

- Ziel-Einkaufspreis (für Händler oder Distributoren)

- Maximal zulässige Herstellungskosten (inkl. Toleranzen)

KI-Unterstützung:

- KI kann anhand von Marktanalysen, Wettbewerbsprodukten und Materialstücklisten Vorschläge für wirtschaftlich realistische Zielpreise machen.

- Szenarien-Rechnung: ChatGPT kann aus Material-, Fertigungs- und Vertriebskostendaten Zielkostenrückrechnungen durchführen (sog. Target Costing).

- Spätere Kombination mit Stücklisten-Kalkulationen und Kalkulations-Tabellen für automatisierte Break-even-Analysen.

13. Anhänge

- Relevante Dokumente, Skizzen, Diagramme oder Referenzen.

- Beispiele: Mockups, technische Zeichnungen, Marktanalysen, Konkurrenzprodukte.

KI-Unterstützung:

- Datei- und Dokumentensuche: KI kann relevante Dokumente im Unternehmensarchiv identifizieren und dem Lastenheft zuordnen.

- Automatische Visualisierung: Aus Stichpunkten oder Daten kann KI Diagramme, Flussdiagramme oder Mockups generieren.

- Versionierung und Vergleich: KI kann verschiedene Versionen von Skizzen oder Texten vergleichen und Veränderungen automatisch dokumentieren.

Besonderheiten in kleinen Unternehmen

In kleinen Unternehmen ist das Lastenheft häufig weniger formal, aber nicht weniger bedeutend. Es wird oft von einem Projektleiter, Produktverantwortlichen oder sogar dem Geschäftsführer selbst erstellt.

Aufgrund begrenzter Ressourcen ist es wichtig, pragmatisch vorzugehen. Einige Besonderheiten sind:

- Hohe Flexibilität: Kleine Teams können schneller reagieren und Entscheidungen treffen. Das Lastenheft sollte daher lebendig sein und sich anpassen lassen.

- Weniger Bürokratie: Formelle Strukturen sind selten notwendig. Dennoch sollte der Aufbau des Lastenheftes nachvollziehbar und professionell sein.

- Enge Zusammenarbeit: Entwickler, Produktverantwortliche und Nutzer stehen oft in direktem Kontakt. Das kann genutzt werden, um Anforderungen präzise und praxisnah zu formulieren.

- Enger Kostenrahmen: Das Lastenheft hilft, Prioritäten zu setzen. Es sollte zwischen „Must-haves“ und „Nice-to-haves“ unterscheiden.

Tipps zur Erstellung

- Frühzeitig starten: Ein gutes Lastenheft entsteht nicht über Nacht. Es sollte parallel zur ersten Ideenfindung entwickelt und kontinuierlich erweitert werden.

- Stakeholder einbinden: Frühzeitiger Austausch mit späteren Nutzern, Entwicklern und anderen Beteiligten verbessert die Qualität des Lastenheftes erheblich.

- Klar und verständlich formulieren: Technische Fachbegriffe sollten erklärt werden, Zielgruppen und Anforderungen möglichst konkret und messbar sein.

- Priorisieren: Nicht alle Anforderungen haben die gleiche Relevanz. Eine Kategorisierung (z. B. „wichtig“, „optional“) hilft bei späteren Entscheidungen.

- Visualisierung nutzen: Skizzen, Diagramme oder Tabellen machen komplexe Anforderungen greifbarer.

- Regelmäßig überarbeiten: Produktentwicklungen sind dynamisch. Das Lastenheft sollte regelmäßig überprüft und angepasst werden.

Beispielablauf: Lastenhefterstellung mit KI und Teamarbeit

Ablaufübersicht

Beispiel für eine Team-KI-Kombination (Pt. 4 – Anforderungen)

Workshop mit Whiteboard / Miro: Team sammelt Ideen zu Funktionen und Schnittstellen

Ergebnis: Rohliste mit unstrukturierten Anforderungen

ChatGPT-Prompt:

„Strukturiere folgende Anforderungen in funktionale, nicht-funktionale und Systemanforderungen...“

Ausgabe: Klar strukturierter Abschnitt für das Lastenheft

Runde 2 im Team: Review und Priorisierung durch Abstimmung oder MoSCoW-Matrix

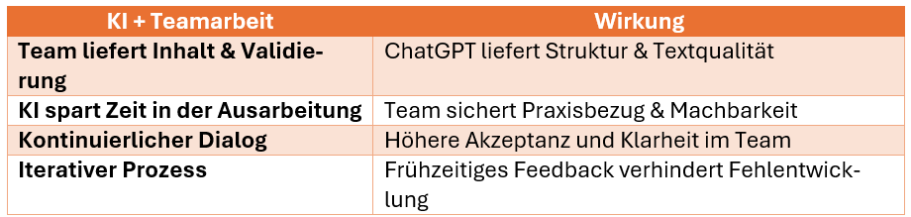

Vorteile dieser

kombinierten Vorgehensweise

Fazit

Ein durchdachtes Lastenheft ist auch für kleine Unternehmen ein unverzichtbares Werkzeug in der Produktentwicklung. Es hilft, Anforderungen zu klären, Risiken zu minimieren und Projekte effizient umzusetzen. Obwohl der Aufwand für die Erstellung zunächst hoch erscheinen mag, zahlt sich dieser durch eine strukturierte und zielgerichtete Entwicklung mehrfach aus. Gerade in kleinen Organisationen, wo Ressourcen knapp und Aufgaben vielfältig verteilt sind, kann ein gutes Lastenheft den entscheidenden Unterschied machen – zwischen einem erfolgreichen Produkt und einem teuren Fehlschlag.

Dabei ist das Lastenheft nicht nur ein Planungsinstrument, sondern bietet zunehmend auch eine Möglichkeit, moderne Werkzeuge wie Künstliche Intelligenz effektiv einzusetzen. KI kann die Qualität des Lastenheftes erhöhen, den Zeitaufwand senken und dabei helfen, die knappen Ressourcen kleiner Teams optimal zu nutzen. Dabei ersetzt sie nicht die menschliche Expertise, sondern unterstützt bei Routineaufgaben, Analysen und der strukturierten Aufbereitung von Informationen.

Insbesondere für Unternehmen ohne eigene Projektmanagementabteilung oder technischen Redakteur wird KI zu einem praktischen Partner – vorausgesetzt, sie wird sinnvoll und bewusst eingesetzt. Das Lastenheft der Zukunft ist also nicht nur ein Textdokument, sondern ein intelligenter Begleiter im Entwicklungsprozess.

Die Moscow-Matrix ist eine Methode zur Priorisierung von Anforderungen oder Aufgaben. Sie teilt diese in vier Kategorien ein: "Must have" (unbedingt erforderlich), "Should have" (wünschenswert, aber nicht kritisch), "Could have" (optional, wenn Zeit bleibt) und "Won't have" (nicht erforderlich). Dies hilft, den Fokus auf die wichtigsten Elemente zu legen und Ressourcen effektiv zu nutzen.